|

Античный мифический народ Балкан и Анатолии

Обзор: Прослеживая связь идеализации варварского мира с мифологической концепцией золотого века, учёные обращают внимание на то, что в конце классической эпохи эти представления получают свое второе издание.

|

|

Рейтинг: 2 - количество голосов за статью

Публикация:

Публикация:

31.05.2018,

в категории "Культура и искусство"

Просмотр: эта статья прочитана 3125 раз

Античный мифический народ Балкан и Анатолии

Сведения источников, которыми располагают учёные о мифическом народе Балкан и Анатолии называемом в гомеровской «Иллиаде»- абиями, характеризуют их социокультурный облик следующим образом: многие авторы особо подчеркивают природосообразный быт абиев.

Сведения источников, которыми располагают учёные о мифическом народе Балкан и Анатолии называемом в гомеровской «Иллиаде»- абиями, характеризуют их социокультурный облик следующим образом: многие авторы особо подчеркивают природосообразный быт абиев.

Эсхил в «Освобожденном Прометее» отмечает, что этот самый справедливый и гостеприимный среди людей этнос не занимается земледелием, а пользуется обильно преподнесенными плодами природы. На примитивном быте абиев акцентируется внимание и в схолионе «d» к шестой строке XIII песни «Илиады». В нем данный мифический этнос представлен народом, который ведет кочевой образ жизни, не имеет постоянных домов и живет, имея общих детей и женщин.

К этим двум свидетельствам источников следует добавить и данные Страбона, которые также приписывают абиям признаки примитивной жизни: по аналогии с данными Эсхила, утверждается, что земля сама их кормит и что они не едят животной пищи.

В соответствии с этой характеристикой данной народности находится их описание как людей, соблюдающих специфический режим питания, вытекающее еще из гомеровского эпитета «млекоеды». В свидетельствах об абиях нередко говорится о специфических общественных отношениях, господствующих в их коллективе. Основным является акцент на характерную для абиев общность женщин и детей, в связи с чем Николай Дамасский приводит типичную для них терминологию родства. Он относится к числу авторов, предоставляющих ценную информацию о мифо-эпических абиях. В принципе, данные его сочинения «Сбор старинных обычаев» сравнительно архаичны и достоверны.

Николай, например, повторяет некоторые сведения, приводимые мифографами, а также Геродотом, черпавшим сведения непосредственно из ионийской логографии. С другой стороны, по мнению Ф. Якоби, сочинение Николая Дамасского могло возникнуть под влиянием Аристотеля. Следовательно, среди его сведений, кроме типично мифологических данных, могли оказаться чисто социологические наблюдения, конечно, на уровне социологических знаний того времени. Это, вероятно, может относиться к сведениям Николая Дамасского о системе родства у абиев (галактофагов).

Впрочем, по отношению к проблеме специфической картины общественных отношений у этого народа некоторое противоречие порождает тот факт, что Страбон, пытаясь решить, с кем можно было бы отождествить эту народность и другие подобные им мифологические народы (со скифами или мисийцами), приходит к выводу, что фракийские капнобаты и мисийские безбрачные ктисты являются теми народами, которые Гомер описал в начальных стихах XIII песни «Илиады», перечисляя коневодов-фракийцев, сражающих врукопашную мисийцев, дивных гиппемолгов и млекоедов-абиев – «самых справедливых среди людей». Таким образом, в традиционных повествованиях об абиях переплетаются два разных мотива, на первый взгляд, противоположных - мотив общности женщин и мотив безбрачия.

Следующая группа данных относится к характеристике абиев как людей, ведущих благочестивую, умеренную жизнь сообразно закону. Страбон также подчеркивает их первичный образ жизни, специально отмечая, что они не знают торговли, не занимаются сделками и накоплением денег. В связи с этим Страбон задается вопросом: «Но что удивляться, если Гомер из-за частых у нас случаев нечестности при заключении договоров назвал «справедливейшими» и «дивными мужами» тех, кто меньше всего в жизни занимается сделками и добыванием денег, но сообща владеют всем, кроме меча и чаши для питья, и в особенности, на Платонов манер имеют общих жен и детей?»

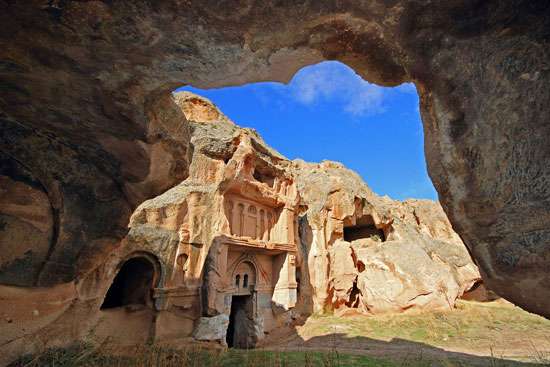

Как уже было сказано, в качестве отражения идеи о противопоставлении опороченного цивилизованного эллина, эпохи кризиса классического полиса в IV веке до н. э. ведущему благочестивую, законо- и природосообразную жизнь, варвару эти группы данных уже интерпретированы. Это ясно видно из того, что откровенное противопоставление испорченности цивилизованного эллина благочестивости варвара, отнесенное к мифо-эпическим абиям, появляется лишь у авторов эпохи кризиса полиса, что находит своё отражение не только в письменных свидетельствах, но и в комических сценках отображённых в мозаиках и рисунках того времени. В более ранних свидетельствах источников также присутствует известная идеализация этих людей, но она еще не является выражением полной поляризации между эллинским и варварским миром - абии выступают просто как один из «самых справедливых» народов на этнической карте Балкано-Анатолийского района.

Прослеживая связь идеализации варварского мира с мифологической концепцией золотого века, учёные обращают внимание на то, что в конце классической эпохи эти представления получают, так сказать, свое второе издание. А в соответствии с ними неординарные качества социальной жизни, обычно, приписываются полумифическим народам, обитающим на краю ойкумены, или связываются с древнейшим прошлым человечества. Напомним также, что, по справедливому замечанию Фукидида, противопоставления эллинов варварам во времена Гомера еще не существовало.

Противопоставление по признаку поляризованных характеристик (хороших или плохих) является особенно характерным для конца классического периода, когда наряду с идеализацией варваров встречаются и утверждения о полном отсутствии у них справедливости и закона.